发布人:超级管理员 来源:本站 发布日期:2025/11/20 浏览次数:

医护团队正在为患者进行呼吸功能锻炼指导

近日,重庆大学附属江津医院胸心外科团队再攀技术高峰,成功为一名先天性心内膜垫缺损患者实施了高难度的体外循环下房间隔缺损修补、二尖瓣修补及三尖瓣成形术,展现了我院在复杂心脏病治疗领域的“硬实力”。

01身体不适竟是少见的先天性心脏畸形惹的祸

一直以来,患者因为食欲不振、活动后喘累等症状,曾辗转于多家医疗机构的消化内科、呼吸内科等寻求治疗,均未找到明确病因。直到在检查心脏彩超时才发现这个伴随自身数十年的疾病,此刻患者已表现出严重腹胀、纳差等右心功能衰竭症状。饱受痛苦折磨的患者在家人陪伴下来到我院胸心外科寻求帮助。

胸心外科副主任医师纪沛君介绍,入院后,患者被诊断为先天性心脏病,具体表现为部分心内膜垫缺损、三尖瓣关闭不全、左房增大、右房增大、右室扩大、肺动脉高压等多种症状。“先天性心内膜垫缺损这是一种复杂的心脏结构异常,导致心脏内房间隔缺损合并房室瓣功能障碍。”纪沛君说,此类畸形不仅影响心脏的正常血流动力学,还可能导致肺动脉高压、心律失常、右心功能衰竭等严重并发症,威胁患者生命。

02多学科协作制定个体化手术方案

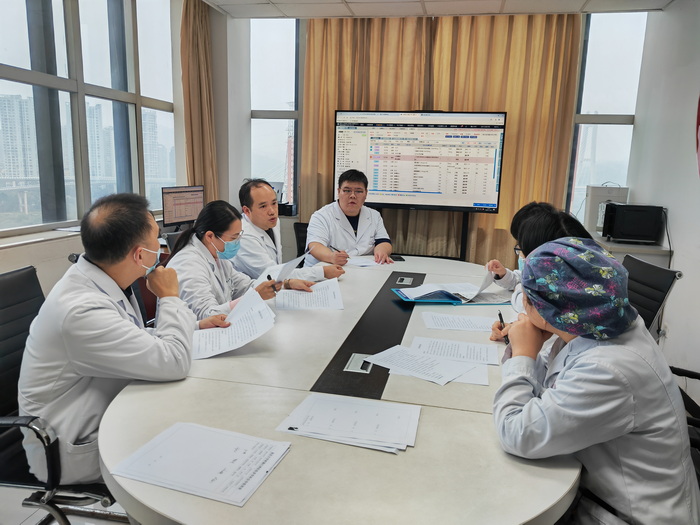

面对患者的复杂情况,我院立即启动了多学科诊疗模式,召集胸心外科、心血管内科、麻醉科手术室、重症医学科、超声科、呼吸与危重症医学科等多学科专家会诊,商讨最佳治疗方案。

多学科协作制定个体化手术方案

经过深入讨论,专家团队一致认为,手术是解决患者根本问题的唯一途径。但手术方案需要同时解决三个关键问题:闭合房间隔缺损、修复功能障碍的二尖瓣及三尖瓣。

“开展此类高难度手术既需要过硬的外科技术,也需要术前精准评估和细致的围术期管理。”纪沛君表示,“我们利用超声心动图等影像技术,精确评估了心脏缺损的大小、位置以及瓣膜病变的程度,为手术方案的制定提供了精准依据。”麻醉科团队针对患者特殊情况制定了详细的麻醉计划和体外循环策略,重症医学科团队则提前做好了术后监护和康复方案。这种无缝衔接的多学科协作为手术成功奠定了坚实基础。

03七小时生命接力让患者重获新生

手术当天,在全身麻醉成功后,心脏外科团队首先建立体外循环,由人工心肺机暂时替代患者的心肺功能,为心脏手术创造必要条件。术中,医生们首先精细修补了患者房间隔缺损,随后转向更为复杂的二尖瓣和三尖瓣修复。瓣膜修复相比置换具有明显优势,可以保留患者自身瓣膜结构,避免终身服用抗凝药物,但技术难度更高。

“我们采用了一系列瓣膜成形技术,包括瓣环成形、瓣叶修补等,力求在恢复瓣膜功能的同时,最大程度保留其生理特性。”纪沛君说。在接近七小时的精细操作中,手术团队密切配合,每一步都力求精准。最终,手术圆满完成,患者心脏自动复跳,经超声检查证实心脏畸形已基本矫正,瓣膜功能恢复良好。

手术现场

术后,患者转入重症监护室,接受专业团队的密切监护和精心治疗。在多学科团队的协作下,患者顺利度过了低心排血量综合征、心律失常、感染等常见并发症的风险期,第三天即转回普通病房,目前已顺利出院。复查心脏彩超显示伴随其数十年的病变已消失,患者心脏功能得到明显改善,生活质量显著提高。

科 室 链 接

重庆大学附属江津医院胸心外科成立于2009年,是江津区胸心外科疾病防治技术指导中心、中国肺癌防治联盟肺结节诊治分中心,获得中国研究型医院协会“ERAS示范病房”、江津区“改革创新先进集体”等多个荣誉。科室可独立开展体外循环下各类心脏大血管手术(各种心脏瓣膜疾病、各类复杂先天性心脏病、房颤迷宫消融、主动脉夹层、动脉瘤等),为江津及周边地区群众安全健康保驾护航。

专 家 风 采

刘兴元,重庆大学附属江津医院胸心外科主任、党支部书记,外科教研室主任,主任医师,重庆大学医学院硕士研究生导师、西南医科大学副教授,重庆市劳动能力鉴定医疗卫生专家。担任吴阶平医学基金会模拟医学部胸外科专业委员会委员、重庆市医学会胸心外科学分会委员等多个学术职务。擅长胸部外伤、食管癌、肺癌、纵隔肿瘤、自发性气胸等的诊断治疗,带领团队率先在江津开展10余项新技术、新业务。发表医学论文10余篇,参与国家级、省部级课题3项。

纪沛君,重庆大学附属江津医院副主任医师、副教授。担任重庆市医学会胸心外科专委会大血管组委员、重庆市医学会胸心外科专委会危重学组委员、重庆市医学会微创外科专委会胸外科组委员等多个学术职务。曾在大坪医院、新桥医院等地学习进修。擅长心脏瓣膜疾病、主动脉夹层、胸-腹主动脉瘤、肺癌、食管癌、纵隔肿瘤等疾病的诊疗。